川俣町・宮地勝志さんが描く、野菜と場所のこれから

愛知県名古屋市で生まれ育ち、地方自治体の公務員として30年以上働いてきた宮地勝志(かつし)さんは、現在、福島県川俣町山木屋地区で農業(ばちぎ農場)と屋台を軸に暮らしている。東日本大震災を期に選んだ移住と農業。それは劇的な決断というより、人との出会いと時間の流れの中で自然に形づくられていったものだった。

”天機”から始まる川俣生活

宮地さんが川俣町を初めて訪れたのは2012年。東日本大震災の翌年、愛知県日進市からの応援職員として派遣されたことがきっかけだった。避難や生活再建という重い課題の中で、住民一人ひとりの声に向き合う日々が続いていた。

「最初は1年間の任期でした。慣れない土地での仕事は簡単ではありませんでしたが、住民の方々と向き合う時間はとても濃いものでした」

任期が終わろうとする頃、思いがけない出来事が起きる。地域住民が町長に対し、「宮地をこの町に残してほしい」という嘆願書を提出したのだ。

「1年ではやりたいことは終わらないだろう、もう1年いろ、と言ってもらいました。30年公務員をやってきましたが、これ以上の喜びはないと感じました」

名古屋に戻れば、これまでと同じ安定した生活が続く。それでも宮地さんは川俣に残ることを選んだ。

「自分で作った転機というより、“天機”だったのかもしれません」

人に必要とされる感覚と、この土地で何かを始めたいという思い。その二つが重なり、2014年、宮地さんは愛知県での生活に区切りをつけ、川俣町に移り住んだ。

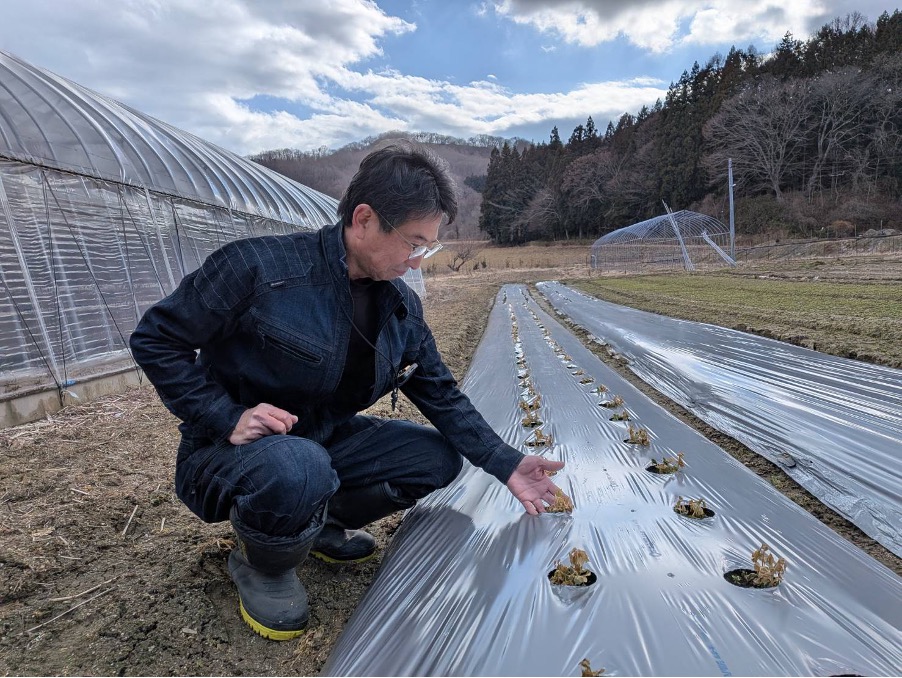

初めての農業(ばちぎ農場)と愛知の味

移住後の生活の中で出会ったのが農業だった。山木屋地区で高い技術を持つ農家との縁が、宮地さんを農業へと導いた。

「酒を飲んでいるときに『俺の舎弟になれ』と言われたんです。それが農業の始まりでした」

土を耕し、種をまき、季節を待つ。農業は効率だけでは測れない時間を含んでいる。宮地さんは、その時間の流れに自分がなじんでいく感覚を覚えたという。

「野菜を作っているというより、この土地での生活を作っている感覚ですね」

農業と並行して始めたのが、イベントやマルシェでの屋台出店だった。屋台の看板メニューは、故郷・愛知の味をベースにした味噌おでん。中でも名古屋ではおなじみの「赤棒」をのせたおでんは人気を集めている。

「愛知と福島の味は似ているところがあるんです。甘じょっぱくて、どこか懐かしい味ですね」

屋台にはおでんを買う人だけでなく、会話を楽しみに立ち寄る人も多い。温かいおでんを囲みながら自然と会話が生まれる時間は、畑とはまた違う形で人とつながる場になっている。畑が時間をかけて育てる場所だとすれば、屋台は人と人が交わる場所。農業と屋台は、宮地さんの暮らしの中で互いに補い合う存在になっている。

野菜と共に人間関係も育む

現在、宮地さんがオーナーと共に構想しているのが「野菜公園」だ。花見公園の花を野菜にし、誰もが農業ができ、ふらっと訪れることのできる場所を目指している。

「公園って、特別な理由がなくても行ける場所ですよね。野菜を育てる景色そのものを楽しめる空間にしたいんです」

この場所には、師匠の家族、移住してきた若者、海外出身の人、地元の料理人など、さまざまな人が関わっている。現在は15人ほどがゆるやかに農場に出入りしているという。

「畑に関わっても関わらなくても、繋がりから自分のやりたい事を見つけてもらえたら嬉しい。野菜を育てているようでいて、人間関係が育っているんです」

山木屋の日山を望む風景の中に、野菜と人の営みが重なっていく。避難区域となり人がいなくなった土地に、もう一度暮らしの風景を取り戻していく試みでもある。

これからも面白おかしく色々な事を仕掛けていきたい

宮地さんは、自分の活動を「まだまだ途中」だと話す。農業、屋台、野菜公園。それぞれは独立した活動ではなく、この土地で暮らす中で生まれてきた一つの流れだ。

「大きな計画を立てているわけではありません。目の前の縁を大切にして、できることを続けているだけです」

名古屋から高齢の両親を川俣に呼び寄せた経験も、この場所への感謝を深める出来事になった。地域の支え合いの中で暮らしが成り立つことを実感したという。

野菜を育てること、人と出会うこと、場所をつくること。それらはすべて「生きること」につながっている。

「仲間たちと一緒に、面白おかしく続けていきたいですね」

そう言って笑う宮地さんの表情には、これから芽吹く季節を待つ静かな期待がにじんでいた。川俣町の風景の中で、宮地さんの暮らしと挑戦は、これからも続いていく。

(インタビュー・文・写真 菅野海琴)